TITOLO: DIRECTIONS; REGIA: Stephan Komandarev; genere: drammatico; paese: Bulgaria, Germania, Macedonia; anno: 2017; cast: Vasil Vasilev-Zueka, Ivan Barnev, Irini Zhambonas; durata: 104′

TITOLO: DIRECTIONS; REGIA: Stephan Komandarev; genere: drammatico; paese: Bulgaria, Germania, Macedonia; anno: 2017; cast: Vasil Vasilev-Zueka, Ivan Barnev, Irini Zhambonas; durata: 104′

Nelle sale italiane dal 27 novembre, Directions è un interessante lungometraggio corale diretto dal cineasta bulgaro Stephan Komandarev.

In una Sofia dei giorni nostri, un piccolo imprenditore, che per arrotondare lavora come tassista, uccide, in un momento di disperazione, un banchiere a cui deve un’ingente somma di denaro, per poi tentare a sua volta il suicidio. Nella notte, mentre la notizia viene trasmessa dalle emittenti radio locali e nazionali, cinque tassisti, ognuno con la propria storia e le proprie difficoltà, percorrono le strade della città in cerca di nuove direzioni e di nuovi modi in cui affrontare la vita.

Già dopo una prima, sommaria lettura della sinossi, immediatamente ci viene da pensare a Taxi Teheran, interessante lungometraggio di Jafar Panahi interamente girato in un taxi (poiché il governo iraniano non permette a Panahi di girare film). Analogamente all’opera di Panahi, questo lungometraggio di Komandarev si svolge quasi per intero all’interno di taxi – pur raccontandoci non una, ma tante storie, ognuna drammatica a modo proprio – dove viene attaccato in modo (non troppo) velato il governo bulgaro e dove la crisi, la disoccupazione ed il denaro si fanno temi portanti di tutto il lavoro.

Non è facile, come sappiamo, dare vita ad un film corale. Ci è più e più volte riuscito il grande Robert Altman, ma molti altri hanno miseramente fallito. Eppure, un film come Directions regge eccome. Interessanti e ben caratterizzati sono, ad esempio, i protagonisti della pellicola, così come le loro storie – fatta solo qualche piccola eccezione. Ciò che convince meno è, purtroppo, proprio il fatto che, man mano che ci si avvicina al finale, il prodotto ci appare sempre più sfilacciato, i vari collegamenti tra ogni singola storia non vengono sfruttati a dovere e si ha quasi la sensazione che fino alla fine ci sia qualcosa di irrisolto.

Poco male, però. Soprattutto perché, nonostante tutto, stiamo parlando di un prodotto mediamente buono, ulteriore conferma dell’alto valore produttivo di un paese come la Bulgaria, che, come sappiamo, sa spesso regalarci interessanti sorprese.

VOTO: 7/10

Marina Pavido

TITOLO: 120 BATTITI AL MINUTO; REGIA: Robin Campillo; genere: drammatico; paese: Francia; anno: 2017; cast: Nahuel Pérez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel; durata: 135′

TITOLO: 120 BATTITI AL MINUTO; REGIA: Robin Campillo; genere: drammatico; paese: Francia; anno: 2017; cast: Nahuel Pérez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel; durata: 135′ TITOLO: WEST OF THE JORDAN RIVER; REGIA: Amos Gitai; genere: documentario; paese: Israele; anno: 2017; durata: 88′

TITOLO: WEST OF THE JORDAN RIVER; REGIA: Amos Gitai; genere: documentario; paese: Israele; anno: 2017; durata: 88′ TITOLO: GIROTONDO; REGIA: Tonino Abballe; genere: drammatico: paese: Italia; anno: 2017; cast: Erika Marconi, Massimiliano Buzzanca, Antonella Ponziani, Armando De Razza; durata: 78′

TITOLO: GIROTONDO; REGIA: Tonino Abballe; genere: drammatico: paese: Italia; anno: 2017; cast: Erika Marconi, Massimiliano Buzzanca, Antonella Ponziani, Armando De Razza; durata: 78′ Sulla carta questo progetto con espliciti rimandi schnitzleriani sembra senza dubbio interessante, benché già fortemente abusato. Il problema è che questo ultimo lavoro di Abballe già fin dalle prime inquadrature convince davvero poco. E non solo per il malriuscito tentativo di dar vita ad un film corale (quanto di più difficile da scrivere), non solo per la discutibile direzione attoriale, ma soprattutto per una regia si potrebbe dire maldestra, che troppo tende ad indugiare su singoli dettagli e che, complice una musica eccessivamente enfatica e ripetitiva, oltre a brevi scene in cui si ricorre addirittura all’animazione senza, però, alcuna logica apparente.

Sulla carta questo progetto con espliciti rimandi schnitzleriani sembra senza dubbio interessante, benché già fortemente abusato. Il problema è che questo ultimo lavoro di Abballe già fin dalle prime inquadrature convince davvero poco. E non solo per il malriuscito tentativo di dar vita ad un film corale (quanto di più difficile da scrivere), non solo per la discutibile direzione attoriale, ma soprattutto per una regia si potrebbe dire maldestra, che troppo tende ad indugiare su singoli dettagli e che, complice una musica eccessivamente enfatica e ripetitiva, oltre a brevi scene in cui si ricorre addirittura all’animazione senza, però, alcuna logica apparente. Ciò che, però, maggiormente disturba di Girotondo sono proprio i dialoghi: una serie di luoghi comuni, conditi da qualche frase fatta e da situazioni al limite dello stucchevole. Con tali basi, purtroppo ciò che più facilmente si ottiene è un pericoloso effetto comico del tutto involontario.

Ciò che, però, maggiormente disturba di Girotondo sono proprio i dialoghi: una serie di luoghi comuni, conditi da qualche frase fatta e da situazioni al limite dello stucchevole. Con tali basi, purtroppo ciò che più facilmente si ottiene è un pericoloso effetto comico del tutto involontario. TITOLO: THE BAR; REGIA: Alex De La Iglesia; genere: commedia, horror; anno: 2017; paese: Spagna; cast. Mario Casas, Blanca Suarez; durata: 102′

TITOLO: THE BAR; REGIA: Alex De La Iglesia; genere: commedia, horror; anno: 2017; paese: Spagna; cast. Mario Casas, Blanca Suarez; durata: 102′ TITOLO: NON VOLTARTI INDIETRO; REGIA: Francesco Del Grosso; genere: documentario; anno: 2016; paese: Italia; durata: 75′

TITOLO: NON VOLTARTI INDIETRO; REGIA: Francesco Del Grosso; genere: documentario; anno: 2016; paese: Italia; durata: 75′ TITOLO: CAFFÈ; REGIA: Cristiano Bortone; genere: drammatico; anno: 2016; paese: Italia, Cina, Belgio; cast: Hichem Yacoubi, Dario Aita, Fangsheng Lu; durata: 112′

TITOLO: CAFFÈ; REGIA: Cristiano Bortone; genere: drammatico; anno: 2016; paese: Italia, Cina, Belgio; cast: Hichem Yacoubi, Dario Aita, Fangsheng Lu; durata: 112′ Cina. Fei è il giovane manager di un’industria chimica, il quale è in procinto di sposare la figlia del suo capo. Un giorno viene mandato nello Yunnan – la sua terra d’origine – al fine di occuparsi di un grave incidente in alcuni stabilimenti del posto. Qui, grazie anche ad una giovane pittrice solita dipingere i suoi quadri con del caffè, il ragazzo riscoprirà i veri valori della vita.

Cina. Fei è il giovane manager di un’industria chimica, il quale è in procinto di sposare la figlia del suo capo. Un giorno viene mandato nello Yunnan – la sua terra d’origine – al fine di occuparsi di un grave incidente in alcuni stabilimenti del posto. Qui, grazie anche ad una giovane pittrice solita dipingere i suoi quadri con del caffè, il ragazzo riscoprirà i veri valori della vita. Detto questo, il fattore che meno convince è proprio la regia. Dopo una suggestiva scena iniziale in cui vediamo inquadrata una tazzina di caffè con la voce fuoricampo del figlioletto di Hamed intento a leggerne i fondi, tutto il resto del film non riesce a reggere la stessa poesia e la stessa potenza visiva. Saranno il troppo spazio dedicato ai dialoghi a scapito quasi delle immagini, sarà l’universale difficoltà nello scrivere film corali (il buon Robert Altman è stato, in questo settore, una vera e propria mosca bianca), sarà, appunto il troppo “detto” ed il troppo poco “non detto”, ma Caffè ha, purtroppo, tutto l’aspetto di una fiction televisiva. Interessanti le scene in cui viene operato un montaggio alternato (forse eccessivamente usato, però), ad esempio, ma la musica in sottofondo non sempre si rivela appropriata. Al contrario, soprattutto per quanto riguarda la scena del pestaggio di Hamed a casa del ladro, riesce quasi a disturbare lo spettatore.

Detto questo, il fattore che meno convince è proprio la regia. Dopo una suggestiva scena iniziale in cui vediamo inquadrata una tazzina di caffè con la voce fuoricampo del figlioletto di Hamed intento a leggerne i fondi, tutto il resto del film non riesce a reggere la stessa poesia e la stessa potenza visiva. Saranno il troppo spazio dedicato ai dialoghi a scapito quasi delle immagini, sarà l’universale difficoltà nello scrivere film corali (il buon Robert Altman è stato, in questo settore, una vera e propria mosca bianca), sarà, appunto il troppo “detto” ed il troppo poco “non detto”, ma Caffè ha, purtroppo, tutto l’aspetto di una fiction televisiva. Interessanti le scene in cui viene operato un montaggio alternato (forse eccessivamente usato, però), ad esempio, ma la musica in sottofondo non sempre si rivela appropriata. Al contrario, soprattutto per quanto riguarda la scena del pestaggio di Hamed a casa del ladro, riesce quasi a disturbare lo spettatore. TITOLO: LE ULTIME COSE; REGIA: Irene Dionisio; genere: drammatico; anno: 2016; paese: Italia, Svizzera, Francia; cast: Fabrizio Falco, Roberto De Francesco, Christina Rosamilia; durata: 85′

TITOLO: LE ULTIME COSE; REGIA: Irene Dionisio; genere: drammatico; anno: 2016; paese: Italia, Svizzera, Francia; cast: Fabrizio Falco, Roberto De Francesco, Christina Rosamilia; durata: 85′ La crisi economica, le mille difficoltà del quotidiano. Senza dubbio il lungometraggio della Dionisio tratta un tema di grande interesse ad attualità Non è uno dei tanti film sul precariato, bensì è un prodotto che si concentra su di una realtà ben precisa: quella del banco dei pegni, appunto. Ed è proprio questa la trovata vincente. Basti pensare ai numerosi compro oro che hanno iniziato la loro attività negli ultimi anni. Le storie qui raccontate sono le storie di ognuno di noi, spiazzanti nella loro normalità. Non dimentichiamo, inoltre, che non c’è nulla di più difficile di realizzare un film corale (non tutti siamo Robert Altman!). Ma Irene Dionisio è stata capace di creare personaggi veri e fortemente empatici, in grado di entrare a contatto con il pubblico fin dai primi minuti.

La crisi economica, le mille difficoltà del quotidiano. Senza dubbio il lungometraggio della Dionisio tratta un tema di grande interesse ad attualità Non è uno dei tanti film sul precariato, bensì è un prodotto che si concentra su di una realtà ben precisa: quella del banco dei pegni, appunto. Ed è proprio questa la trovata vincente. Basti pensare ai numerosi compro oro che hanno iniziato la loro attività negli ultimi anni. Le storie qui raccontate sono le storie di ognuno di noi, spiazzanti nella loro normalità. Non dimentichiamo, inoltre, che non c’è nulla di più difficile di realizzare un film corale (non tutti siamo Robert Altman!). Ma Irene Dionisio è stata capace di creare personaggi veri e fortemente empatici, in grado di entrare a contatto con il pubblico fin dai primi minuti. Una scena quasi a sé – in quanto non in linea dal punto di vista formale con il resto del film – è rappresentata, invece, dal momento in cui vediamo arrestarsi per poche ore – durante la chiusura notturna – l’attività del banco dei pegni. Le immagini delle porte chiuse e degli ambienti vuoti, oltre alla pioggia scrosciante all’esterno dell’edificio hanno, senza dubbio, un forte impatto visivo ed emotivo sullo spettatore.

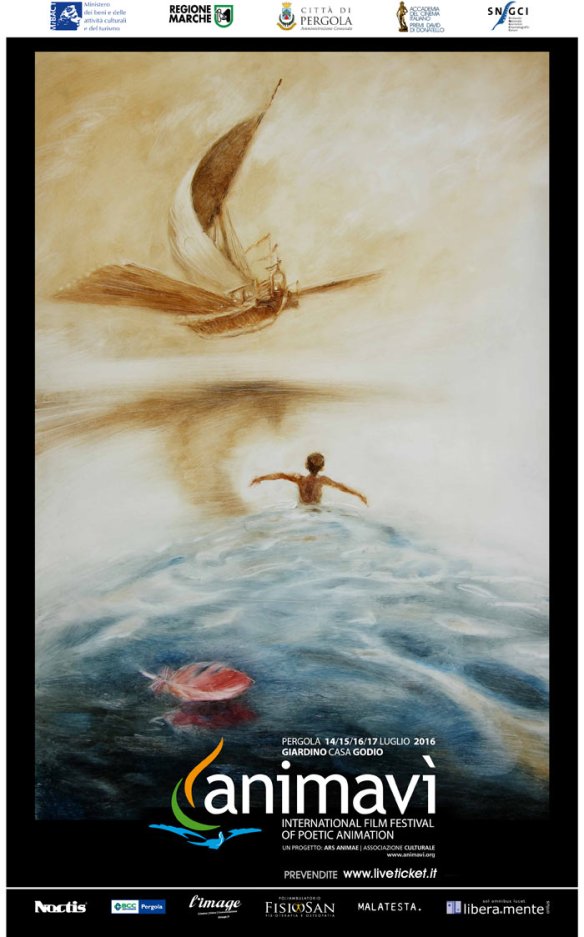

Una scena quasi a sé – in quanto non in linea dal punto di vista formale con il resto del film – è rappresentata, invece, dal momento in cui vediamo arrestarsi per poche ore – durante la chiusura notturna – l’attività del banco dei pegni. Le immagini delle porte chiuse e degli ambienti vuoti, oltre alla pioggia scrosciante all’esterno dell’edificio hanno, senza dubbio, un forte impatto visivo ed emotivo sullo spettatore. Si tiene a Pergola (Pesaro – Urbino) nel giardino di Casa Godio,

Si tiene a Pergola (Pesaro – Urbino) nel giardino di Casa Godio,  “

“ TITOLO: KIKI E I SEGRETI DEL SESSO; REGIA: Paco León; genere: commedia; anno: 2016; paese: Spagna; cast: Natalia De Molina, Alex Garcia, Ana Katz; durata: 102′

TITOLO: KIKI E I SEGRETI DEL SESSO; REGIA: Paco León; genere: commedia; anno: 2016; paese: Spagna; cast: Natalia De Molina, Alex Garcia, Ana Katz; durata: 102′ I film corali, si sa, sono quanto di più difficile ci sia da realizzare. Non soltanto per la complessità di dover portare avanti tante trame e sottotrame contemporaneamente, quanto per il fatto che il rischio maggiore che si corre nell’intraprendere un simile progetto è quello di dare vita a personaggi che, proprio per la loro breve permanenza sullo schermo e per il loro scarso sviluppo, rischiano di empatizzare poco o – addirittura – di non empatizzare per niente con lo spettatore. Ciò, ovviamente, non è il caso di questo ultimo lungometraggio di León, il quale – dal canto suo – ha saputo creare una commedia brillante, gradevole e provocatoria, che va giù come un bicchiere d’acqua fresca e ti lascia con il buonumore.

I film corali, si sa, sono quanto di più difficile ci sia da realizzare. Non soltanto per la complessità di dover portare avanti tante trame e sottotrame contemporaneamente, quanto per il fatto che il rischio maggiore che si corre nell’intraprendere un simile progetto è quello di dare vita a personaggi che, proprio per la loro breve permanenza sullo schermo e per il loro scarso sviluppo, rischiano di empatizzare poco o – addirittura – di non empatizzare per niente con lo spettatore. Ciò, ovviamente, non è il caso di questo ultimo lungometraggio di León, il quale – dal canto suo – ha saputo creare una commedia brillante, gradevole e provocatoria, che va giù come un bicchiere d’acqua fresca e ti lascia con il buonumore. Il sesso, spesso e volentieri considerato ancora oggi un argomento tabù, viene qui presentato in un’ottica trasversale, attraverso insolite manie di cui praticamente pochissimi di noi sono a conoscenza. Ed il tutto è condito con un’ironia leggera e mai esagerata.

Il sesso, spesso e volentieri considerato ancora oggi un argomento tabù, viene qui presentato in un’ottica trasversale, attraverso insolite manie di cui praticamente pochissimi di noi sono a conoscenza. Ed il tutto è condito con un’ironia leggera e mai esagerata.