TITOLO: FRITZ LANG; REGIA: Gordian Maugg; genere: drammatico, biografico; anno: 2016; paese: Germania; cast: Heino Ferch, Thomas Thieme, Samuel Finzi; durata: 104′

TITOLO: FRITZ LANG; REGIA: Gordian Maugg; genere: drammatico, biografico; anno: 2016; paese: Germania; cast: Heino Ferch, Thomas Thieme, Samuel Finzi; durata: 104′

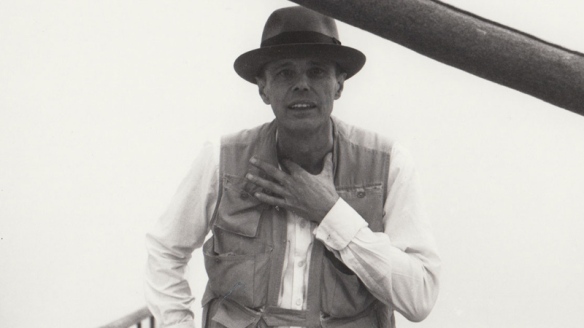

Presentato in anteprima – all’interno della Selezione Ufficiale – all’11° Festa del Cinema di Roma, Fritz Lang, diretto dal regista tedesco Gordian Maugg, è incentrato sul periodo antecedente la lavorazione di uno dei più grandi capolavori del regista, nonché colonna portante del cinema espressionista: M – Il mostro di Düsseldorf.

Un pericoloso serial killer viene, finalmente, arrestato. Il regista Fritz Lang è inizialmente curioso di capire cosa abbia spinto l’uomo a commettere tutti quei delitti. In seguito ad alcuni loro incontri, però, inizierà anche a ripensare al suo passato e, in qualche modo, riuscirà a trovare non pochi punti in comune con l’uomo stesso. Dalle loro conversazioni prenderà vita, successivamente, la sceneggiatura di M – Il mostro di Düsseldorf.

Quali sono le sensazioni che si hanno durante e dopo la visione di Fritz Lang? Dunque, ripercorrendo velocemente con la mente le varie tappe della messa in scena, dovrebbero essere nell’ordine: incredulità, rabbia, sconforto, ilarità, rassegnazione, sonno e di nuovo rabbia. Ecco, il lungometraggio di Maugg trasmette proprio questo. E non perché la storia raccontata sia talmente coinvolgente da farci vivere così tante emozioni. Al contrario, chiunque abbia avuto l’occasione di innamorarsi del cinema di Lang, ha qui l’impressione di trovarsi di fronte ad una vera e propria profanazione. Soprattutto se ci si accorge della furbizia con cui una simile operazione è stata portata a termine, dal momento che un biopic su una figura di tale portata di certo andrà ad attirare un buon numero di spettatori, cinefili e non.

Prima ancora di vedere qualsiasi immagine, ma limitandosi soltanto ad ascoltare – fissando lo schermo nero – il motivetto fischiettato continuamente da Peter Lorre in M, le speranze di assistere ad un lavoro come si deve sono ancora in piedi. Bastano pochi minuti, però, per rendersi conto di avere davanti un prodotto altamente manierista e pretenzioso, le cui scene di maggiore potenza sono proprio filmati di repertorio o spezzoni del film originale di Lang montati sulla paccottiglia piatta e dai ritmi discontinui girata da Maugg. Facile così. Soprattutto quando si vuol creare un finale d’effetto con Peter Lorre che recita il suo monologo durante l’ultima sequenza di M. Come già detto, però, al di là della riuscita messa in scena da un punto di vista prettamente tecnico, quel che maggiormente rende Fritz Lang un lungometraggio urticante è la grande presunzione alla base di tutto.

Partendo dal presupposto che cercare di comprendere una figura complessa come quella di Lang – soprattutto se la si osserva in luce di alcuni avvenimenti di natura oscura (primo fra tutti, il suicidio della giovane moglie)accaduti durante la gioventù – non è compito facile, nel caso in cui si volesse approfondire un particolare momento della vita del regista, ci sarebbe talmente tanto da raccontare che, al di là della forma di messa in scena preferita, di certo potrebbe venirne fuori qualcosa di interessante. Ecco, a quanto pare Gordian Maugg – probabilmente talmente ansioso di creare a tutti i costi qualcosa di “rivoluzionario” – è riuscito in tutto e per tutto a dare vita a quanto di peggio si possa produrre. Il Fritz Lang qui raccontato è un violento, cocainomane e maniaco del sesso. Sembra ossessionato da qualsiasi cosa, fatta eccezione per il cinema stesso, a cui non viene fatto il benché minimo riferimento durante tutto il lungometraggio. Il suo personaggio viene talmente caricato da essere trattato involontariamente – a un certo punto – quasi alla stregua di una macchietta e perdendo totalmente di credibilità. Da ricordare – a questo proposito – la vera e propria scena madre del film, ossia quando vediamo Lang camminare da solo nel bosco e, di punto in bianco, prendere a sparare in aria all’impazzata. A questo punto, al pubblico – già fortemente provato da oltre un’ora di visione – non resta che lasciarsi andare – più per inerzia che per altro – a qualche stanca risata.

Tanto rumore per nulla, in pratica. Eppure, anche volendosi solo soffermare sul periodo antecedente la lavorazione di M, ci sarebbe talmente tanto da raccontare che i 104 minuti qui impiegati sarebbero fin troppo pochi. Basti pensare soltanto alle tematiche del film stesso, alla forte critica nei confronti della società, alla denuncia di quel “nazismo latente” che avrebbe visto, da lì a pochi anni, la nascita della dittatura vera e propria. Invece no. Gordian Maugg non racconta nulla di tutto ciò, impegnato com’è a dare vita a tutti i costi ad un Fritz Lang disturbato e disturbante come quello presentatoci in questa sua opera. E pensare che, anche solo volendosi concentrare sull’uomo piuttosto che sul cineasta, un bel documentario in merito, ad esempio, avrebbe avuto di sicuro una migliore riuscita. Ma, si sa, la presunzione, spesso e volentieri, gioca dei gran brutti scherzi.

VOTO: 3/10

Marina Pavido

Già nota al grande pubblico, la serie si concentra sulle avventure della dottoressa Helen Magnus, che, supportata da altri personaggi, è impegnata nella ricerca di creature conosciute come anormali, alcune delle quali sono esseri umani, in modo da difendere da esse i comuni mortali. Anche se, in alcuni casi, si trova costretta, invece, a difendere i primi da questi ultimi.

Già nota al grande pubblico, la serie si concentra sulle avventure della dottoressa Helen Magnus, che, supportata da altri personaggi, è impegnata nella ricerca di creature conosciute come anormali, alcune delle quali sono esseri umani, in modo da difendere da esse i comuni mortali. Anche se, in alcuni casi, si trova costretta, invece, a difendere i primi da questi ultimi. TITOLO: THOR RAGNAROCK; REGIA: Taika Waititi; genere: fantastico; paese: USA; anno: 2017; cast: Chris Hemsworth, Cate Blanchett, Mark Ruffalo; durata: 130’

TITOLO: THOR RAGNAROCK; REGIA: Taika Waititi; genere: fantastico; paese: USA; anno: 2017; cast: Chris Hemsworth, Cate Blanchett, Mark Ruffalo; durata: 130’ TITOLO: L’INCREDIBILE VITA DI NORMAN; REGIA: Joseph Cedar; genere: drammatico, commedia; Paese: USA, Israele; anno: 2017; cast: Richard Gere, Lior Ashkenazi, Charlotte Gainsbourg; durata: 118′

TITOLO: L’INCREDIBILE VITA DI NORMAN; REGIA: Joseph Cedar; genere: drammatico, commedia; Paese: USA, Israele; anno: 2017; cast: Richard Gere, Lior Ashkenazi, Charlotte Gainsbourg; durata: 118′ TITOLO: SATOSHI: A MOVE FOR TOMORROW; REGIA: Mori Yoshitaka; genere: biografico, drammatico; anno: 2016; paese: Giappone; cast: Kenichi Matsuyama; durata: 124′

TITOLO: SATOSHI: A MOVE FOR TOMORROW; REGIA: Mori Yoshitaka; genere: biografico, drammatico; anno: 2016; paese: Giappone; cast: Kenichi Matsuyama; durata: 124′ TITOLO: BEUYS; REGIA: Andres Veiel; genere: documentario; anno: 2017; paese: Germania; durata: 107′

TITOLO: BEUYS; REGIA: Andres Veiel; genere: documentario; anno: 2017; paese: Germania; durata: 107′ TITOLO: LA RAGAZZA DEL TRENO; REGIA: Tate Taylor; genere: thriller; anno: 2016; paese: USA; cast: Emily Blunt, Haley Bennett, Rebecca Ferguson; durata: 111′

TITOLO: LA RAGAZZA DEL TRENO; REGIA: Tate Taylor; genere: thriller; anno: 2016; paese: USA; cast: Emily Blunt, Haley Bennett, Rebecca Ferguson; durata: 111′ Un film sul vedere, questo di Tate Taylor. Un film in cui osservare e venire osservati porta ad importanti conseguenze. Dagli sguardi, infatti, di dipana la vicenda che vede implicate tre giovani donne, le quali ci vengono presentate inizialmente quasi come delle estranee, ognuna con la propria vita, ma che, in realtà, hanno molte più cose che le accomunano di quanto si possa pensare. Nulla è come sembra in apparenza, in La ragazza del treno i ruoli si ribaltano continuamente.

Un film sul vedere, questo di Tate Taylor. Un film in cui osservare e venire osservati porta ad importanti conseguenze. Dagli sguardi, infatti, di dipana la vicenda che vede implicate tre giovani donne, le quali ci vengono presentate inizialmente quasi come delle estranee, ognuna con la propria vita, ma che, in realtà, hanno molte più cose che le accomunano di quanto si possa pensare. Nulla è come sembra in apparenza, in La ragazza del treno i ruoli si ribaltano continuamente. Vere peculiarità del lungometraggio sono le ambientazioni – una periferia americana in cui ci si sente terribilmente soli che si contrappone a brevi scorci della vita frenetica nella vicina metropoli – e, soprattutto, la grande prova attoriale regalataci da Emily Blunt, nel ruolo, appunto, della protagonista. Pur dando vita ad una donna alcolizzata, sofferente e con importanti vuoti di memoria, la Blunt è riuscita a mantenere la tensione fino alla fine, evitando il pericoloso errore di andare sopra le righe.

Vere peculiarità del lungometraggio sono le ambientazioni – una periferia americana in cui ci si sente terribilmente soli che si contrappone a brevi scorci della vita frenetica nella vicina metropoli – e, soprattutto, la grande prova attoriale regalataci da Emily Blunt, nel ruolo, appunto, della protagonista. Pur dando vita ad una donna alcolizzata, sofferente e con importanti vuoti di memoria, la Blunt è riuscita a mantenere la tensione fino alla fine, evitando il pericoloso errore di andare sopra le righe. TITOLO: FRITZ LANG; REGIA: Gordian Maugg; genere: drammatico, biografico; anno: 2016; paese: Germania; cast: Heino Ferch, Thomas Thieme, Samuel Finzi; durata: 104′

TITOLO: FRITZ LANG; REGIA: Gordian Maugg; genere: drammatico, biografico; anno: 2016; paese: Germania; cast: Heino Ferch, Thomas Thieme, Samuel Finzi; durata: 104′ TITOLO: NERUDA; REGIA: Pablo Larrain; genere: drammatico, biografico; anno: 2016; paese: Cile; cast: Luis Gnecco, Gael Garcìa Bernal, Mercedes Moran, Alfredo Castro; durata: 107′

TITOLO: NERUDA; REGIA: Pablo Larrain; genere: drammatico, biografico; anno: 2016; paese: Cile; cast: Luis Gnecco, Gael Garcìa Bernal, Mercedes Moran, Alfredo Castro; durata: 107′ Che dire? Senza dubbio possiamo affermare a gran voce che Pablo Larrain è, al momento, uno degli autori più complessi, prolifici ed interessanti del panorama cinematografico mondiale. Uno dei pochi autori a mettere d’accordo tutti, pubblico e critica. E questo suo penultimo lavoro non è solo una conferma del suo talento, bensì quasi una summa di tutto quello che fino ad oggi è stata la sua poetica. Si tratta, infatti, di un’opera maestosa, talmente complessa e stratificata da distinguersi per grandezza dalla maggior parte dei prodotti attualmente in sala.

Che dire? Senza dubbio possiamo affermare a gran voce che Pablo Larrain è, al momento, uno degli autori più complessi, prolifici ed interessanti del panorama cinematografico mondiale. Uno dei pochi autori a mettere d’accordo tutti, pubblico e critica. E questo suo penultimo lavoro non è solo una conferma del suo talento, bensì quasi una summa di tutto quello che fino ad oggi è stata la sua poetica. Si tratta, infatti, di un’opera maestosa, talmente complessa e stratificata da distinguersi per grandezza dalla maggior parte dei prodotti attualmente in sala. Eppure non è il personaggio di Neruda la vera peculiarità del film. La vera chicca è, in realtà, la figura di Oscar Pelluchonneau. A lui spetta il compito – non facile – di tentare di comprendere la sfaccettata personalità del poeta. Lui è quella persona che lo odia e – allo stesso tempo – lo ammira profondamente. É con lui che Neruda si diverte a giocare, facendogli trovare indizi lungo il percorso e mandandolo, di conseguenza, su tutte le furie. É lui che – vittima di un forte desiderio di rivalsa dopo un’infanzia travagliata – cerca in tutti i modi di dimostrare – soprattutto a sé stesso – di essere un bravo poliziotto. É sua, infine, la voce narrante, costante dall’inizio alla fine, la quale – a sua volta – raggiunge il suo climax proprio nelle ultime scene. Voce narrante che mai come in questo caso risulta appropriata e che non fa altro che arricchire ulteriormente tutto il prodotto.

Eppure non è il personaggio di Neruda la vera peculiarità del film. La vera chicca è, in realtà, la figura di Oscar Pelluchonneau. A lui spetta il compito – non facile – di tentare di comprendere la sfaccettata personalità del poeta. Lui è quella persona che lo odia e – allo stesso tempo – lo ammira profondamente. É con lui che Neruda si diverte a giocare, facendogli trovare indizi lungo il percorso e mandandolo, di conseguenza, su tutte le furie. É lui che – vittima di un forte desiderio di rivalsa dopo un’infanzia travagliata – cerca in tutti i modi di dimostrare – soprattutto a sé stesso – di essere un bravo poliziotto. É sua, infine, la voce narrante, costante dall’inizio alla fine, la quale – a sua volta – raggiunge il suo climax proprio nelle ultime scene. Voce narrante che mai come in questo caso risulta appropriata e che non fa altro che arricchire ulteriormente tutto il prodotto. TITOLO: PRIMA DI LUNEDÌ; REGIA: Massimo Cappelli; genere: commedia; anno: 2016; paese: Italia; cast: Vincenzo Salemme, Fabio Troiano, Andrea Di Maria, Sandra Milo, Martina Stella; durata: 90′

TITOLO: PRIMA DI LUNEDÌ; REGIA: Massimo Cappelli; genere: commedia; anno: 2016; paese: Italia; cast: Vincenzo Salemme, Fabio Troiano, Andrea Di Maria, Sandra Milo, Martina Stella; durata: 90′ Malgrado la confezione – che fa da subito pensare ad una delle tante commedie, tutte somiglianti tra di loro, in uscita nelle sale italiane – c’è da dire che Prima di lunedì, pur non rappresentando nulla di particolarmente innovativo all’interno del palinsesto, ha diversi spunti interessanti che, tutto sommato, fanno sì che il film stesso scorra senza particolari intoppi o luoghi comuni.

Malgrado la confezione – che fa da subito pensare ad una delle tante commedie, tutte somiglianti tra di loro, in uscita nelle sale italiane – c’è da dire che Prima di lunedì, pur non rappresentando nulla di particolarmente innovativo all’interno del palinsesto, ha diversi spunti interessanti che, tutto sommato, fanno sì che il film stesso scorra senza particolari intoppi o luoghi comuni. Altra trovata interessante è rappresentata dal gran numero di citazioni cinematografiche presenti nel lungometraggio: non possiamo, ad esempio, non pensare a Fellini nella scena ambientata al circo, dove Sandra Milo fa da protagonista assoluta. Così come la trovata stessa dell’uovo di Pasqua è un buon esempio di McGuffin ottimamente sfruttato, al fine di dare il via a tutta la vicenda. Il risultato è una sorta di road movie garbato, anche se a tratti piuttosto scontato (soprattutto per quanto riguarda il finale), ma con gag tutto sommato gradevoli e mai eccessive.

Altra trovata interessante è rappresentata dal gran numero di citazioni cinematografiche presenti nel lungometraggio: non possiamo, ad esempio, non pensare a Fellini nella scena ambientata al circo, dove Sandra Milo fa da protagonista assoluta. Così come la trovata stessa dell’uovo di Pasqua è un buon esempio di McGuffin ottimamente sfruttato, al fine di dare il via a tutta la vicenda. Il risultato è una sorta di road movie garbato, anche se a tratti piuttosto scontato (soprattutto per quanto riguarda il finale), ma con gag tutto sommato gradevoli e mai eccessive. TITOLO: RINO – LA MIA ASCIA DI GUERRA; REGIA: Andrea Zambelli; genere: documentario; anno: 2016; paese: Italia; durata: 55′

TITOLO: RINO – LA MIA ASCIA DI GUERRA; REGIA: Andrea Zambelli; genere: documentario; anno: 2016; paese: Italia; durata: 55′ Un uomo coraggioso. Un grande affetto. La memoria. Il cinema e tutto il suo potenziale espressivo e comunicativo. Questo ultimo lavoro di Andrea Zambelli tratta tutto ciò. E lo fa in modo pulito, fortemente sentito, mai didascalico ed appassionante, lasciando intendere allo spettatore che la storia ed il personaggio qui raccontati hanno avuto una grande importanza prima di tutto nella sua vita, oltre che per il nostro paese.

Un uomo coraggioso. Un grande affetto. La memoria. Il cinema e tutto il suo potenziale espressivo e comunicativo. Questo ultimo lavoro di Andrea Zambelli tratta tutto ciò. E lo fa in modo pulito, fortemente sentito, mai didascalico ed appassionante, lasciando intendere allo spettatore che la storia ed il personaggio qui raccontati hanno avuto una grande importanza prima di tutto nella sua vita, oltre che per il nostro paese. Ed ecco che a questo punto entra in gioco il tema della memoria: la memoria di Rino, oggi andata perduta, assume qui un significato metaforico, diventando, così, la memoria di un popolo intero, che oggi sembra aver dimenticato quanto è accaduto negli scorsi decenni. Un altro importante testimone è, a questo punto, proprio il cinema: grazie alla ricca collezione di vhs e di interviste, è possibile oggi conoscere da vicino la storia di questo uomo che tanto ha fatto per il proprio paese. L’occhio della macchina da presa, la forte componente metacinematografica e l’enorme potenziale della settima arte diventano, dunque, attori principali in questo lavoro di Zambelli. Segno che l’enorme potenza del mezzo comunicativo – oggi purtroppo spesso sottovalutata – resta sempre viva più che mai. Emblematica, a questo proposito, la scena in cui il regista osserva l’enorme quantità di vhs appartenenti a Rino: preziosi frammenti di storia rimasti impressi su pellicola.

Ed ecco che a questo punto entra in gioco il tema della memoria: la memoria di Rino, oggi andata perduta, assume qui un significato metaforico, diventando, così, la memoria di un popolo intero, che oggi sembra aver dimenticato quanto è accaduto negli scorsi decenni. Un altro importante testimone è, a questo punto, proprio il cinema: grazie alla ricca collezione di vhs e di interviste, è possibile oggi conoscere da vicino la storia di questo uomo che tanto ha fatto per il proprio paese. L’occhio della macchina da presa, la forte componente metacinematografica e l’enorme potenziale della settima arte diventano, dunque, attori principali in questo lavoro di Zambelli. Segno che l’enorme potenza del mezzo comunicativo – oggi purtroppo spesso sottovalutata – resta sempre viva più che mai. Emblematica, a questo proposito, la scena in cui il regista osserva l’enorme quantità di vhs appartenenti a Rino: preziosi frammenti di storia rimasti impressi su pellicola.